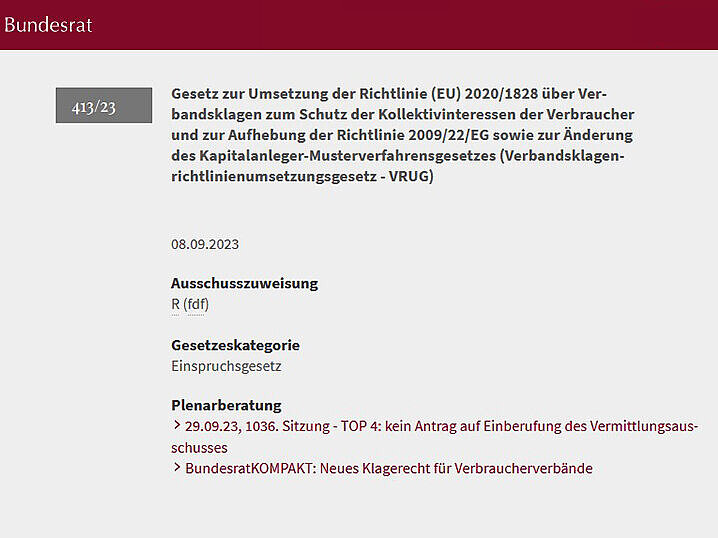

Der Deutsche Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2023 dem Entwurf des „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz – VRUG)“ zugestimmt (BR-Drucks. 413/23). Danach kann das Gesetz Ende des Jahres in Kraft treten.

Der Deutsche Bundestag hat das VRUG bereits am 07.07.2023 verabschiedet und dem Deutschen Bundesrat zur Zustimmung zugeleitet (die Beschlussfassungen des Deutschen Bundestags und des Deutschen Bundesrats sind hier >> abrufbar. Das VRUG dient der Umsetzung der sog. Verbandsklagerichtlinie der EU, durch die eine neue Verbraucher-Verbandsklage in den Mitgliedstaaten der EU eingeführt werden soll.

Die Richtline verpflichtet die Mitgliedsstaaten insbesondere zur Einführung von zwei Arten von Verbandsklagen: eine auf Unterlassung gerichtete Klage sowie eine Abhilfeklage zur Durchsetzung von Verbraucherrechten.

Nach den bisherigen Regelungen ist eine Verbandsklagebefugnis nur gegeben, wenn eine entsprechend qualifizierte Einrichtung nach dem UWG oder dem UKlaG (Unterlassungs-)Ansprüche im Verbraucherinteresse geltend macht. Überdies gibt es bereits die Möglichkeit zur Erhebung einer Musterfeststellungsklage. Diese ist bislang im 6. Buch der ZPO in den §§ 606 ff. ZPO geregelt und enthält ebenfalls eine Klagemöglichkeit für qualifizierte Einrichtungen. Die Musterfeststellungsklage ist jedoch ausschließlich auf Feststellung gerichtet. Zur Durchsetzung der individuellen Ansprüche ist folglich eine Individualklage notwendig (mit § 611 ZPO besteht aber die Möglichkeit in einem Musterfeststellungsverfahren einen Vergleich mit Wirkung für und gegen die angemeldeten Verbraucher zu schließen).

Das VRUG sieht dementsprechend zur Umsetzung der Richtlinie die Einführung einer auf Leistung gerichteten Abhilfeklage vor. Diese soll mit der bestehenden Musterfeststellungsklage (zusammen: Verbandsklagen § 1 VRUG) künftig gemeinsam im VRUG geregelt sein. Die §§ 606 ff. ZPO entfallen wieder.

Die neuen Regelungen beziehen sich neben der Klageberechtigung der klagenden Stelle sowie der Berechtigung des einzelnen Verbrauchers, unter anderem auf den konkreten Ablauf des Verfahrens.

Um als klageberechtigte Stelle zu gelten, muss die entsprechende Stelle eine inländische oder ausländische qualifizierte Einrichtung sein. Gemäß § 2 VRUG sind an solche Einrichtungen Mindestanforderungen zu stellen. Dazu gehören z.B. eine gewisse Mindestgröße, Mindesteintragungszeit in der Liste nach § 4 UKlaG sowie die Erhebung einer Verbandsklage nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung. Zudem müssen gemäß § 4 VRUG mindestens 50 Verbraucher mit gleichgelagerten Ansprüchen bzw. Feststellungszielen betroffen sein, wobei der Gesetzgeber allerdings in der Gesetzesbegründung klarstellt, dass arbeitsrechtliche Streitigkeiten nicht als „Verbraucherstreitigkeiten“ unter das Gesetz fallen sollen. Für solche soll weiterhin das Arbeitsrecht (kollektives Arbeitsrecht und Arbeitsgerichtsbarkeit) zuständig bleiben. Typische Verbraucherstreitigkeiten mit entsprechend gleichgelagerten Ansprüchen dürften also z.B. im Bereich der Fluggastrechte oder auch des Datenschutzes (z.B. materielle und immaterielle Schadenersatzansprüche nach Art. 82 DSGVO) zu suchen sein.

Als Verbraucher sollen ausdrücklich auch kleine Unternehmen gelten, die sich ebenfalls einer Verbandsklage anschließen dürfen. Nach der Gesetzesbegründung sollen dies Unternehmen mit max. 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 10 Mio. EUR sein.

Zuständig für die Verbandsklagen sind, wie schon für die Musterfeststellungsklagen, die Oberlandesgerichte (§ 3 Abs. 1 VRUG). Das ist angesichts der Wirkungen einer Verbandsklage eine sinnvolle Regelung.

Das VRUG sieht überdies grundsätzlich die Erforderlichkeit einer Anmeldung von Ansprüchen durch Verbraucher zum sog. Verbandsklageregister (§§ 43 ff. VRUG) vor. Verbraucher müssen insofern spätestens zwei Monate nach dem ersten Termin eingetragen sein, siehe § 46 Abs. 1 VRUG. Die Anmeldung muss unter anderem die Erörterung des Gegenstandes und Grundes des Anspruchs, sowie die Höhe des Zahlungsanspruch enthalten. Dies wird als „Opt-In Verfahren“ bezeichnet. Unterlassungsklagen nach dem UKlaG sind weiterhin ohne eine Anmeldung der betroffenen Verbraucher möglich.

Es darf weiter keine unzulässige Drittfinanzierung vorliegen (vgl. § 4 VRUG). All diese Punkte sollen den Missbrauch des neuen Klageinstruments verhindern helfen.

Der Ablauf der neuen Abhilfeklage ist in drei Abschnitte untergliedert: Das Abhilfegrundurteil (§ 16 Abs. 1 VRUG), das Abhilfeendurteil (§ 18 VRUG) und das Umsetzungsverfahren.

Aufgrund des Abhilfegrundurteils kann ein Vergleich geschlossen werden. Kommt kein Vergleich zustande, wird durch Abhilfeendurteil (§§ 18, 19 VRUG) durch das Gericht ein „kollektiver Gesamtbetrag“ festgelegt. Dieser wird durch das Gericht konkret, unter Abwägung der Gesamtumstände und Beachtung der Schätzung der klageberechtigten Stelle, festgesetzt. Kommt ein Vergleich zustande, können Verbraucher innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe im Verbandsklageregister erklären, sich diesem nicht anzuschließen (§§ 10, 17 VRUG; sog. „Opt-out Modell“). Sollte während des Umsetzungsverfahrens, in welchem ein Sachwalter den individuellen Betrag an die Betroffenen auskehrt, ein zu geringer Betrag festgestellt werden, so kann dieser unter Aussetzung des Umsetzungsverfahrens erhöht werden (vgl. § 21 VRUG). Sollte nach dem Umsetzungsverfahren der Gesamtbetrag nicht vollständig ausgekehrt worden sein, so ist der Restbetrag an das Unternehmen auszukehren. Ein späterer Opt-in oder Opt-out, beispielsweise nach Erlass des Abhilfeurteils, ist nicht vorgesehen.

Wichtig ist für Unternehmen auch die Regelung in § 40 VRUG: Einwendungen, die das beklagte Unternehmen im Abhilfeverfahren nicht erheben kann, kann das Unternehmen nur nachträglich und in einem gesonderten Verfahren auf Herausgabe gegen den Verbraucher geltend machen. Faktisch werden Unternehmen in einem solchen Fall also auf die Geltendmachung eines Bereicherungsanspruchs verwiesen.

Ausblick

Mit der Zustimmung des Bundesrats zum VRUG wird dieses Ende des Jahres in Kraft treten. Die Anforderungen schränken das Missbrauchspotenzial von Massenklagen erheblich ein und bilden ein strukturiertes Verfahren zur Durchsetzung vieler Verbraucheransprüche. Die spannende Frage wird sein, wie sich die Abhilfeklage im Vergleich zu anderen Instrumenten zur massenweisen Geltendmachung von Ansprüchen von Verbrauchern schlagen wird. Damit sind nicht die schon existierenden Musterfeststellungsklagen (derzeit noch §§ 606 ff. ZPO, in der Zukunft ebenfalls im VRUG geregelt) oder Kapitalanlegermusterfeststellungsklagen (KapMUG) gemeint.

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Vorgehensweisen zur massenhaften Verfolgung von Ansprüchen entwickelt, zu denen insbesondere spezialisierte Verbraucherschutzkanzleien greifen. Insbesondere das Prinzip der Anspruchsabtretung hat sich als gern gesehene Lösung herausgestellt, wobei die Zulässigkeit solcher Abtretungen nach wie vor kritisch gesehen wird (etwa im Hinblick auf die Regelungen des RDG oder § 138 BGB). In manchen Bereichen und auch unter Einsetzung von Legal-Tech-Hilfsmitteln hat sich auch schlicht die massenhafte Erhebung von Einzelklagen etabliert, auch wenn diese die Gerichte natürlich massiv belasten und wohl auch deshalb die Klagen der Justiz über Personalnöte nicht abreißen. Es bleibt insofern abzuwarten, welche praktische Bedeutung die Abhilfeklage tatsächlich erlangen wird.

Ansprechpartner

RA Bastian Finkel, Köln

bastian.finkel@bld.de

RA Dr. Franz König, LL.M., Köln

franz.koenig@bld.de